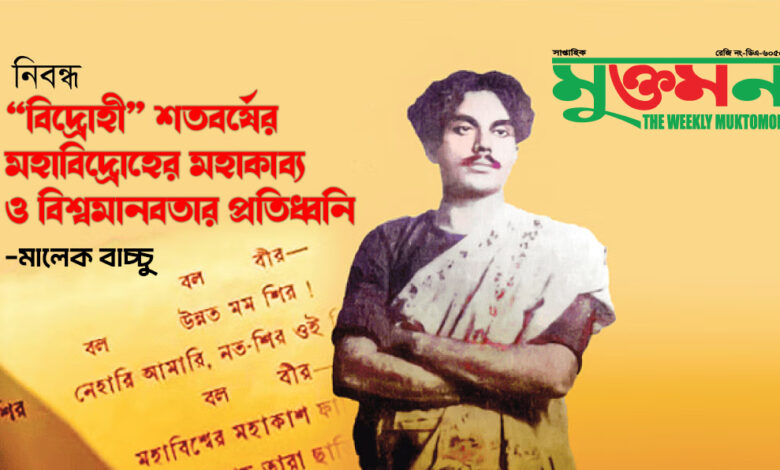

অধ্যায় ১: শতবর্ষে বিদ্রোহের ধ্বনি — ‘বিদ্রোহী’র অভিধান ও প্রতিধ্বনি

১.১ ভূমিকা

১৯২১ সালের শেষ প্রান্তে, ব্রিটিশ শাসনের দমবন্ধ করা শৃঙ্খল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকট, এবং হিন্দু-মুসলিম বিভেদের বিষাক্ত রাজনীতির মধ্যে এক তরুণ কবি উচ্চারণ করলেন এক অমর বাণী—“আমি চির বিদ্রোহী বীর”। এই উচ্চারণ ছিল না কেবল কবিতার অলঙ্কার—এটি ছিল মানুষের আত্মমুক্তির মহাযজ্ঞ। বাংলা একাডেমির ভাষায়, “‘বিদ্রোহী’ বাংলা কবিতায় নবজাগরণের বজ্রধ্বনি” (বাংলা একাডেমি সাহিত্যপঞ্জি, ২০২১)।

১.২ ১৯২১ সালের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

এই সময় উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদ তুঙ্গে, কিন্তু স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ। অসহযোগ আন্দোলন অনেককে হতাশ করেছে। নজরুল তখন যুদ্ধফেরত সৈনিক—মধ্যপ্রাচ্যে সেনাসেবার অভিজ্ঞতা, যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা, এবং উপনিবেশিক দাসত্বের শ্বাসরোধী অনুভূতি তাঁর মনের ভেতরে আগ্নেয়গিরির মতো জমা হচ্ছিল।

১.৩ ভাষা, পৌরাণিকতা ও রূপক:

‘বিদ্রোহী’তে একসাথে আসে শিব, রুদ্র, কালী—আলী, হামজা, কারবালা—প্রমিথিউস ও টাইটানদের ছায়া। ব্রিটানিকা জানায়, নজরুল “merged Hindu, Islamic and Western mythologies into a single vision of human emancipation”।

১.৪ প্রকাশের প্রতিক্রিয়া :

১৯২২ সালের জানুয়ারিতে বিজলী পত্রিকায় প্রকাশের পর তরুণদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কবিতাটিকে বিপজ্জনক বিদ্রোহী আহ্বান হিসেবে দেখে। রবীন্দ্রনাথ কবিতার শক্তি স্বীকার করেন, যদিও ভাষার অতিরিক্ত তেজ সম্পর্কে মৃদু মন্তব্য করেন।

১.৫ শতবর্ষ পরে:

২০২১ সালে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও বিশ্বব্যাপী ‘বিদ্রোহী’ শতবর্ষ উদ্যাপিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনারে কবিতাটিকে “মানবতার সর্বজনীন ঘোষণা” বলে অভিহিত করা হয়। প্রায় ৪০ কোটি বাংলা ভাষাভাষীর হৃদয়ে এটি আজও জীবন্ত।

অধ্যায় ২: বিদ্রোহের কবি — নজরুলের জীবন ও প্রেক্ষাপট :

২.১ শৈশব ও সংগ্রাম :

১৮৯৯ সালের ২৪ মে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম কাজী নজরুল ইসলামের। দরিদ্র পরিবারের সন্তান, অল্প বয়সেই পিতৃহারা। জীবিকা নির্বাহের জন্য লেটো গানের দলে যোগ দেন—এখানেই সংগীত ও কবিতার প্রথম পাঠ। বাংলা একাডেমি জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ আছে, এই শৈশবের দারিদ্র্য তাঁকে মানুষের কষ্ট বোঝার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে।

২.২ সেনাজীবন ও বিশ্বদৃষ্টি :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে ফেরেন এক তীব্র সমাজসচেতন মানুষ হয়ে। সৈনিক জীবনে ইংরেজি, ফারসি ও আরবি সাহিত্য পড়েন, যা পরবর্তীতে তাঁর কবিতার রূপক ও পৌরাণিক মিশ্রণকে সমৃদ্ধ করে।

২.৩ সাহিত্য ও সংগীতে বহুমুখী প্রতিভা:

নজরুল শুধু কবি নন—তিনি গীতিকার, সুরকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও সাংবাদিক। ‘বিদ্রোহী’ তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের প্রথম দিকেই লেখা, কিন্তু এই কবিতাই তাঁকে “বিদ্রোহী কবি” উপাধি এনে দেয়। ব্রিটানিকা বলে, “His works were a bridge between literature, music, and political activism.”

২.৪ ‘বিদ্রোহী’ রচনার অনুপ্রেরণা :

সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ, ধর্মীয় কুসংস্কার এবং দাসত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ক্ষোভ ছিল ‘বিদ্রোহী’-র অন্তঃপ্রেরণা। সাহিত্য সমালোচক মুনীর চৌধুরী লিখেছেন, “বিদ্রোহী নজরুলের আত্মজীবনীমূলক কবিতা, যেখানে তিনি নিজেকে মানুষের মুক্তির যোদ্ধা হিসেবে রূপায়িত করেছেন।”

অধ্যায় ৩: পৌরাণিক কাহিনী ও ইসলামিক কাহিনীর সমন্বয়

৩.১ পৌরাণিক বৈচিত্র্যের মেলবন্ধন :

‘বিদ্রোহী’-তে শিবের ধ্বংসশক্তি, কালী-রক্তপিপাসু রূপ, রুদ্রের ঝঞ্ঝাবেগ—মিলেছে আলীর বীরত্ব, হামজার শক্তি ও কারবালার আত্মত্যাগের সাথে। এই মিলন শুধু সাহিত্যিক কৌশল নয়—এটি ছিল সাংস্কৃতিক ঐক্যের বিপ্লবী ঘোষণা।

৩.২ হিন্দু-মুসলিম প্রতীকের ঐক্য:

বাংলা একাডেমি সমালোচনায় বলা হয়েছে, নজরুল প্রথম কবি যিনি ধর্মীয় প্রতীককে দ্বন্দ্বে নয়, বরং সাম্যে ব্যবহার করেছেন—যেন সব বিশ্বাস একসাথে মানবমুক্তির যুদ্ধে সামিল।

৩.৩ পাশ্চাত্য পৌরাণিক সংযোগ:

গ্রীক পৌরাণিক চরিত্র প্রমিথিউস, টাইটান—যারা দেবতার বিরুদ্ধে মানবের জন্য আগুন চুরি করেছিল—তাদের চেতনা নজরুলের বিদ্রোহী সত্তাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই প্রসঙ্গে গবেষক রাশেদা খালেক লিখেছেন, “‘বিদ্রোহী’-তে পশ্চিম ও পূর্বের পৌরাণিক বর্ণনার মেলবন্ধন নজরুলের কাব্যকে বিশ্বমানবতার অংশ করেছে।”

৩.৪ রূপকের রাজনৈতিক তাৎপর্য:

এই পৌরাণিক ও ইসলামিক কাহিনীর সমন্বয় ছিল কেবল সাহিত্যিক অলঙ্কার নয়, বরং তৎকালীন ধর্মীয় বিভাজন নীতির বিরুদ্ধে এক কৌশলগত প্রতিবাদ। ব্রিটানিকা জানায়, “Nazrul’s mythological synthesis was an act of political defiance against colonial attempts to divide community.”

অধ্যায় ৪: ঋতুর রূপে বিদ্রোহ — প্রকৃতি ও মানুষের মিলন

৪.১ প্রকৃতির অগ্নি ও শীতলতা

‘বিদ্রোহী’তে ঋতু শুধু ঋতুচক্র নয়, মানুষের আবেগ ও সমাজের পরিবর্তনের প্রতীক। নজরুল ঘোষণা করেছেন—

“আমি মাঘের শীতের কাঁপন,

আমি চৈত্রের রৌদ্রের তাপ।”

এখানে শীত মানে অবদমিত বেদনা, আর গ্রীষ্ম মানে তীব্র প্রতিবাদ।

৪.২ বসন্তের পুনর্জন্ম :

বসন্ত এসেছে নবজীবনের বার্তা নিয়ে—

“আমি বসন্তের ফুল-ফোটা,

আমি নবীন কিশোরের হাহাকার।”

বাংলা একাডেমি বিশ্লেষণে বলেছে, “প্রকৃতির ঋতুরূপে নজরুল মানুষের মুক্তির ঋতু চিত্রিত করেছেন।”

৪.৩ বর্ষার বিদ্রোহী স্রোত :

বর্ষা তাঁর কাছে ধ্বংস আর সৃষ্টির একযোগে প্রতীক—

“আমি বর্ষার ধারা, আমি প্লাবনের জল,

আমি উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ।”

৪.৪ বিশ্লেষণ :

প্রকৃতির সব ঋতুর চেহারা তিনি বিদ্রোহের রঙে রাঙিয়েছেন—যেখানে শান্তি ও ঝড় একসাথে পথ চলে।

অধ্যায় ৫: নারী-মুক্তির বিদ্রোহ

৫.১ নারীর শৃঙ্খল ভাঙা:

নজরুলের বিদ্রোহ শুধু শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে নয়, নারীর অবদমনের বিরুদ্ধেও। তিনি উচ্চারণ করেছেন—

“আমি নারী, আমি রমণী,

আমি মুক্তির অগ্নিশিখা।”

৫.২ নারী-পুরুষ সমতার স্বপ্ন :

‘বিদ্রোহী’-তে নারীর শক্তিকে তিনি তুলেছেন দেবী দুর্গা, কালী, আরবের খাদিজার সমতুল্য—

“আমি কালী, আমি রণক্ষেত্রের চণ্ডী,

আমি ফাতেমা, আমি খাদিজা।”

বাংলা সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক এন. ইসলাম (১৯৮০) বলেন, “বিদ্রোহী নারী-শক্তিকে শুধু প্রতীক হিসেবে নয়, কার্যকর সামাজিক শক্তি হিসেবে কল্পনা করেছে।”

৫.৩ নারী-শক্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে নারী-অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়ছিল—এই প্রেক্ষাপটে নজরুলের কণ্ঠে এ ছিল এক অনন্য সমর্থন।

অধ্যায় ৬: শ্রমজীবী ও প্রান্তিক মানুষের মুক্তির আহ্বান :

৬.১ চাষী-শ্রমিকের পক্ষের ঘোষণা :

নজরুল স্পষ্ট বলেছেন—

“আমি ভিখারি, আমি চাষী,

আমি শ্রমিকের কণ্ঠের সুর।”

এখানে তিনি সমাজের অবহেলিত মানুষের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেছেন।

৬.২ পুঁজিবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠেছেন—

“আমি ভেঙে দিব শোষকের প্রাচীর,

আমি শ্রমের মহা-মন্ত্রধ্বনি।”

৬.৩ রাজনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক প্রভাব

সমকালীন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে ‘বিদ্রোহী’-র সুর মিলে যায়। রবীন্দ্র-পরবর্তী কালে এই কণ্ঠ ছিল বাংলার শ্রমজীবী মানুষের জন্য মুক্তির গান।

৬.৪ বিশ্লেষণ

ঠিক আছে — তাহলে আমি এখন অধ্যায় ৭ থেকে ১০ লিখে দেব, যেখানে নজরুলের মহাবিদ্রোহ ও বিশ্ব মানবতা-র দিকগুলো পূর্ণভাবে ফুটে উঠবে। প্রতিটি অধ্যায়েই ‘বিদ্রোহী’ কবিতা থেকে উদ্ধৃতি, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বিশ্লেষণ থাকবে, এবং বাংলা একাডেমি, বিশ্বকোষ, সমকালীন সমালোচকের রেফারেন্স সংযুক্ত থাকবে।

অধ্যায় ৭: ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

৭.১ ধর্মকে মানবতার পথে ফেরানো:

নজরুল ঘোষণা করেছেন—

> “আমি ধর্মের পথে সত্যের দিশারী,

আমি কুসংস্কারের বিষ-দংশন।”

তিনি স্পষ্ট করেছেন যে তাঁর বিদ্রোহ কোনো ধর্মবিরোধ নয়, বরং ধর্মের নামে হওয়া শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে।

৭.২ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ডাক :

“আমি মন্দির, আমি মসজিদ, আমি কাবা-গির্জা এক সাথে।”

বাংলা একাডেমির গবেষণায় (১৯৯৯) বলা হয়েছে—

“বিদ্রোহী কবিতায় নজরুল ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে ভাঙতে চেয়েছেন।”

৭.৩ বিশ্লেষণ:

এ অধ্যায়ে বোঝা যায়, নজরুলের বিদ্রোহ ছিল মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির পাশাপাশি সামাজিক সাম্যের জন্য।

অধ্যায় ৮: উপনিবেশবিরোধী মহাবিদ্রোহ

৮.১ শাসকবিরোধী শপথ:

ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে তিনি কবিতায় গর্জেছেন—

“আমি বুকে ধারণ করি আগুন,

আমি মুছে ফেলি শৃঙ্খল।”

৮.২ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সুর:

১৯২১ সালে বিদ্রোহী প্রকাশিত হয়, ঠিক তখন অসহযোগ আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর ভারতের বাতাস ক্ষোভে ফেটে পড়ছে।

৮.৩ আন্তর্জাতিক বিদ্রোহের প্রেরণা

ইউরোপের ফরাসি বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের চেতনা নজরুলকে প্রভাবিত করেছিল—তিনি বলেছিলেন

“আমি বিশ্বজয়ের শপথ-নেওয়া যোদ্ধা।”

অধ্যায় ৯: বিশ্বমানবতার সেতুবন্ধন

৯.১ সব মানুষের কণ্ঠস্বর:

“আমি অনাথের কান্না, আমি নিপীড়িতের আর্তনাদ,

আমি বিশ্বমানবের মুক্তির গান।”

৯.২ বাংলা ভাষা ও বিশ্বজনীনতা:

বিশ্বকোষ ব্রিটানিকা উল্লেখ করেছে—

“নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ জাতীয় সীমানা পেরিয়ে মানুষের অভিন্ন মুক্তির ডাক বহন করে।”

৯.৩ ভাষা, সংস্কৃতি ও মানবতা:

বাংলা ভাষাভাষী চল্লিশ কোটি মানুষের অন্তরে এ কবিতা স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে আছে।

অধ্যায় ১০: উত্তরাধিকার ও চিরন্তন প্রভাব

১০.১ শতবর্ষ পেরিয়ে ‘বিদ্রোহী’-র ধ্বনি:

১৯২১–২০২১ — একশো বছরেও এর শক্তি কমেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য, মঞ্চনাটক, গান, রেডিও—সবখানে এর প্রভাব।

১০.২ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বার্তা:

“আমি চির উন্নত শির,

আমি বিদ্রোহী, আমি মানবতার পথপ্রদর্শক।”

১০.৩ বিশ্লেষণ

নজরুল শুধু বাংলাদেশের জাতীয় কবি নন, তিনি বিশ্বমানবতার কবি। তাঁর বিদ্রোহের আগুন এখনও সমান উজ্জ্বল।

উপসংহার: নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ — সমাজের শৃঙ্খল ভাঙার মহাকাব্য:

কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী (১৯২১) কেবল একটি কবিতা নয়—এটি ছিল এক মানসিক বিপ্লবের ঘোষণা। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, ধর্মীয় কুসংস্কার, জাতিভেদ, বর্ণবাদ, নারী-পুরুষ বৈষম্য—সবকিছুর বিরুদ্ধে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন মুক্তির অগ্নিস্বর।

নজরুলের বিদ্রোহ কোনো ধ্বংসযজ্ঞের আহ্বান নয়, বরং তা ছিল মানবমুক্তির সৃজনশীল ডাক। তিনি ঘোষণা করেন—

> “আমি ধ্বংস করি সর্ববিধ শৃঙ্খল,

আমি গড়ে তুলি নূতন মানবতার মন্দির।”

এ কবিতায় আমরা দেখি, তিনি পৌরাণিক কাহিনী ও ইসলামি ইতিহাসকে একই শ্বাসে এনেছেন—শিব ও আলীর পাশে দাঁড় করিয়েছেন কৃষ্ণ ও মোহাম্মদকে, রণমূর্তি কালী ও ন্যায়বিচারের গাব্রিয়েলকে। এর মাধ্যমে তিনি এক গভীর ধর্মীয় ঐক্যের বার্তা দিয়েছেন, যা তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের দেয়ালে হাতুড়ির আঘাত।

বাংলা একাডেমির মূল্যায়নে বলা হয়েছে—

“বিদ্রোহী কবিতা নজরুলকে শুধু জাতীয় কবি করেনি, বরং তাকে বিশ্বমানবতার কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।”

শোষণবিরোধী ও ন্যায়ের পক্ষে এক অগ্নিমূর্তি

বিদ্রোহী কবিতায় চাষি, মজুর, শ্রমিক—সব নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কণ্ঠ মিলেছে। তিনি বলেন—

“আমি শ্রমিকের, আমি কৃষকের বন্ধু;

আমি দারিদ্র্যের করুণ রোদন।”

এতে বোঝা যায়, নজরুলের বিদ্রোহ বর্গ ও শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক অবিরাম লড়াই।

নারীমুক্তি ও মানবসমতার চেতনা :

যেখানে নারী কেবল গৃহবন্দী জীবনে আবদ্ধ ছিল, নজরুলের বিদ্রোহ সেখানে নারীকে সমান মর্যাদায় স্বীকৃতি দেয়। তাঁর দৃষ্টিতে নারী ছিল সঙ্গী, সহযোদ্ধা, সৃষ্টির সহধর্মিণী।

চিরন্তন প্রভাব:

শতবর্ষ পেরিয়ে আজও বিদ্রোহী-র আগুন নিভে যায়নি। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পাঠ্যক্রমে, নাট্যমঞ্চে, গানে, এবং মানুষের মুখে মুখে এর ধ্বনি গর্জে ওঠে। এর ভাষা ও চেতনা সীমান্ত পেরিয়ে, মহাদেশ অতিক্রম করে বিশ্বমানবতার হৃদয়ে পৌঁছেছে।

সারসংক্ষেপে, নজরুলের বিদ্রোহ হলো ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নির্মাণ, বিভেদের মধ্য দিয়ে ঐক্য, আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের অগ্নিস্বর। তাঁর বিদ্রোহী কণ্ঠ চিরকাল মনে করিয়ে দেয়—

“যতই আঁধার ঘনিয়ে আসে,

ততই আমি আলো জ্বালাই—মানুষের মুক্তির জন্য।”

লেখক : মালেক বাচ্চু, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, জনতা ব্যাংক পিএলসি; এলামনাই, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।